6. Perspectives pour une théorie de la critique de design

6.1 Les raisons d’une importance toute relative

Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions posées dans notre « Introduction », au terme de ce qui constituerait, dans l’idéal, la première partie d’une anthologie de la critique de design. II nous manque en effet l’étude et la production des textes relevant de la presse spécialisée, des revues créées par les écoles d’art et de design, la critique envisagée sous l’angle du « design critique ».

Toutefois, un premier constat s’impose à la lecture des textes réunis par cette anthologie. Certaines des raisons invoquées afin d’expliciter le peu de place qu’occupe la critique de design semblent demeurer1. Il en est ainsi de la part importante — et peu valorisée — que les femmes prennent dans ce type de critique, du clivage droite/gauche qui reste marqué : en dépit de l’ouverture des quotidiens dits de droite à la critique de design, l’accessibilité à l’information est plus simple, plus soucieuse des auteurs, dans des quotidiens qui affichent leur positionnement à gauche de l’échiquier politique.

Cependant, certains motifs invoqués pour expliquer la place toute relative de la critique de design ne sont plus d’actualité. Il en est ainsi de la distinction qu’établit Alice Morgaine entre journaliste et critique. Les articles publiés par Le Monde ou par Libération informent leur lecteur et ne s’interdisent pas pour autant de commenter — avec humour parfois, avec vigueur souvent — telle exposition, telle production, tel designer, etc. Le journaliste, qui est traditionnellement « enquêteur », s’est réellement fait critique.

De même, on se souvient que le désamour dont souffrirait la critique tiendrait, selon Éric Loret, à l’émergence d’une « critique domestique », à la multiplication des blogs où chacun se sent légitime à discriminer entre telle ou telle réalisation, à donner son opinion sur une exposition, par exemple. Or, les quotidiens auxquels nous avons emprunté les textes présents dans cette anthologie ont désormais investi divers formats : le documentaire, l’émission de vulgarisation, le Blog2.

En une vingtaine d’années, certaines critiques, telles Michèle Champenois et Anne-Marie Fèvre, ont réellement construit une « vision ». Si, comme l’indique Claire Fayolle, le temps d’un article n’est pas celui de la théorisation, la pratique sur plusieurs années de la critique de design de presse permet si ce n’est une théorisation tout au moins une réflexion, un choix de posture explicite, revendiqué et assumé.

Eu égard à cette dernière idée, c’est l’absence de théorie aboutie évoquée par Pierre Staudenmeyer dans l’ouvrage de Françoise Jollant-Kneebone qui demeure la raison la plus plausible pour expliquer la place, toute relative, de la critique de design. À notre connaissance, il n’existe toujours pas de cursus de « designologie » à l’université et, si d’aventure, un universitaire se met en tête de faire une théorie de la critique de design, il finit peut-être par faire, comme Roland Barthes épluchant le Jardin de la Mode, un système…

6.2 L’esthétique comme fondement théorique de la critique de design

Néanmoins, deuxième constat, la lecture de ces articles permet d’échapper à ce travers universitaire si, avec modestie et prudence, l’on envisage structurer un champ — la mode, pour Roland Barthes ; le design, pour nous — qui ne constitue pas en soi un domaine scientifique3.

Il est vrai que ces textes apportent des éléments qui rappellent, voire enrichissent, la connaissance de l’histoire et de la pratique du design. Il en est par exemple ainsi des articles où Georges Patrix fait état du développement non esthétique de l’industrie en France, et de ceux où il rappelle l’action de Jacques Viénot pour ne pas rester dominés par « deux grandes écoles européennes [de design], celles des pays Scandinaves et de l'Italie du Nord4 ». Il en est de même quand, forçant le trait, Georges Patrix analyse l’émergence des villes nouvelles comme l’avènement de «grands ensembles concentrationnaires » et de « désert esthétique », ou quand il déplore que les zones industrielles adviennent sans que l’on se soucie d’esthétique, de « valeurs sensibles ». De sorte qu’il conclut que l’esthétique est bien l’affaire, non négligeable, d’« aménagement du territoire5 » alors même que les hommes politiques ont arrêté leur recherche et leur goût « au style empire », que le patronat s’en moque en dépit de l’exemple fourni par la réussite de l’italien Olivetti, que les municipalités ne tiennent pas compte des besoins nouveaux (la voiture par exemple) dans la conception de l’habitat, que les architectes sont dominés par les ingénieurs. Car ne pas s’apercevoir de ce rôle clé dans l’aménagement du territoire, c’est « reconduire infailliblement la laideur du premier siècle industriel ».

On pourrait admettre que, dans cette anthologie, le texte de Jacques Michel joue le même rôle, enrichit lui aussi notre connaissance de l’histoire et de la pratique du design, quand il s’indigne du caractère démoralisant du « matériel de bureau » qui ne s’illustre que par sa « médiocrité » esthétique et qu’il se demande quand la France des années 60 sortira du « sous-développement esthétique6 » où elle a sombré.

Mais il n’en demeure pas moins vrai que ces articles de presse disent également quelque chose de la critique de design et qu’ils s’offrent comme autant d’éléments de départ pour une théorie de la critique qui, tout en ne voulant pas se confondre avec un « système », entendrait prendre un peu de distance pour éclairer ce champ. En effet, les textes de Georges Patrix et Jacques Michel ne s’en tiennent pas à la description ou au commentaire relatif à l’événement qu’ils analysent. Soit les deux journées d’étude consacrées aux problèmes de l'esthétique industrielle que l'Institut d'esthétique industrielle organise les 5 et 6 avril 1961 ou, autre exemple, le Salon des artistes décorateurs de 1969. Ils adoptent un ton qui, explicitement non complaisant, peut surprendre. Le critique se fait en effet pamphlétaire au nom d’une vision personnelle, assumée et nourrie de la théorie de l’esthétique industrielle notamment développée, à l’initiative de Jacques Viénot, par Émile Souriau7. Ne pourrait-on pas dire, dans l’horizon d’une théorisation de la critique de design, qu’une première catégorie d’articles lie théorie (esthétique) et critique de design, voire fonde la seconde sur la première ?

Dix ans après la parution des articles de Georges Patrix et Jacques Michel, Marylène Delphis revient sur l’utilisation du terme de « styliste ». Elle écrit : « Question de mot, question de mode, et la tendance est à l'inflation8 ». Cet article ne vient cependant pas illustrer la querelle sémantique entre styliste et designer ; querelle de mots qui cache à peine le combat économique dont il est question et la rivalité de la France à l’égard des anglo-saxons9. Il révèle en effet que, derrière cette inflation verbale, le métier de styliste recouvre quasiment trois métiers différents selon que l’on conseille les achats et donne le ton d’une maison ancienne, que l’on dessine les collections en tant que créateur indépendant, ou que l’on va jusqu’à vouloir, par le biais de ses propositions, imposer une façon d’être aux corps. Dès lors, cet article montre le triomphe et l’insuffisance de la théorie de l’esthétique industrielle, héritière du modernisme, pour comprendre le design (de mode) des années 70. Il indique que cette théorie esthétique ne peut plus fonder la critique de design, voire qu’une théorie esthétique ne peut suffire pour fonder la critique de design soucieuse de la réalité de ce secteur économique. Mais, dans les deux cas, cet article ne confirme-t-il pas que la critique de design prend bien son essor sur une théorie esthétique, ou sur une théorie propre à un autre domaine ?

6.3 Une théorie politique proche de l’École de Francfort comme référent

C’est ce qu’indique l’article qui réunit, à l’initiative de Thomas Ferenzci, Jean-François Lyotard, philosophe, et François Burkhardt, ancien directeur du Centre international du design à Berlin puis directeur du Centre de Création Industrielle. En date de 1984, le texte est intitulé : Le design au-delà de l'esthétique « Passage du témoin » de Jean-François Lyotard à François Burkhardt. Il a pour horizon Les Immatériaux10 et la crise du design déchiré entre exigences de qualité et tentation d’une large diffusion de productions triviales.

On peut noter que, dans cet article, le terme de « design » est défini à partir du verbe « designer », qui signifie « planifier, programmer », créer « la forme de l’objet » entendu au sens large dans la mesure où les anglo-saxons utilisent ce vocable pour tous les domaines (objets, architecture, mobilier, etc.) La querelle sémantique semble dépassée, elle n’a plus lieu d’être : elle s’efface au profit d’une nouvelle distinction entre le styliste, qui crée directement des formes « nouvelles imposées par la mode », et le designer, qui suit et coordonne « la production de l'objet depuis sa conception jusqu'à sa réalisation ».

En poursuivant notre lecture, on peut alors s’attacher, en dehors de cette liquidation des concepts liés à l’esthétique industrielle, au sort fait au moment fonctionnaliste et moderniste du « stylisme » : là où l’industrie devait répondre à une demande sociale, la production industrielle s’est autonomisée par rapport aux « besoins sociaux ». Dès lors que nous sommes entrés dans une ère postmoderniste, qui se caractérise entre autres par la fin des « grands récits » — la disparition de la foi dans le progrès de l’histoire, par exemple—, le texte avance que le design n’a plus affaire seulement à l’esthétique mais aux évolutions technologiques. En d’autres termes, c’est en référence à une théorie des nouvelles technologies et à une autre visée économique et politique que celle des 30 Glorieuses que la critique de design doit se fonder.

La première, nous pouvons dire qu’elle advient sous le terme de théorie des médias ; la seconde est plus explicitement nommée dans le texte.

En effet, François Burkhardt rappelle le rôle moteur que le philosophe Ernst Bloch accorde à l’utopie, à l’idée du futur qui doit guider le politique et, de ce fait, l’architecture, le design, etc. afin que ceux-ci ne se réduisent pas au « modèle technocratique » et productiviste. François Burkhardt tombe de ce fait d’accord avec Jean-François Lyotard quand il dit : « Loin de se réduire à un éclectisme souvent cynique, le postmodernisme, qui exprime le déclin des idéaux modernes, a, selon moi, pour tâche de perpétuer le travail des avant-gardes ».

En raison de l’effacement du modernisme fonctionnaliste devant le post-modernisme, la critique de design ne peut plus se fonder sur une théorie esthétique, il lui faut chercher une théorie plus politique de l’histoire et de la culture qui, issue de l’école de Francfort dont le marxiste non hétérodoxe Ernst Bloch fut proche, prend ici les traits de l’utopie.

Les premières perspectives d’une théorie de la critique de design tiennent en ce constat : les théories fondatrices changent, mais la critique de design se fonde sur des théories issues de l’esthétique, puis du politique. On passe de ce que la philosophie a apporté aux fondements de la critique de design à ce que les sciences humaines et sociales sont susceptibles de lui fournir.

6.4 Une légitimité historique de la critique

Néanmoins ces fondements ne sont pas les seuls qui puissent être extraits de la lecture de ces articles pour trouver les linéaments d’une théorie de la critique de design. D’autres sont à chercher dans l’œuvre critique de Michèle Champenois. Dans la partie de cette anthologie consacrée aux « premiers résultats », nous avons dit que son œuvre critique concerne des figures particulières (Jean Prouvé, notamment), le rôle joué par des institutions françaises et européennes, des portraits, des thématiques (le « fragilisme », par exemple). Au-delà de ces catégories thématiques, quels sont les fondements qui orientent sa critique de design ?

Les articles de Michèle Champenois manifestent une approche historique de la critique de design. L’interview qu’elle consacre à Jean Prouvé (Sur terre pour créer, 18 février 1982) est publiée à l’occasion de l’exposition que le Musée des Arts Décoratifs consacre à cette figure de l’architecture et du design. Elle interroge cet autodidacte sur le cheminement qui va de l’École de Nancy à sa collaboration avec des architectes — avec Eugène Beaudoin, « Zehrfuss, Dufau, les mandarins » — et le questionne sur ce qu’il pense des architectes post-modernes et de leur critique du modernisme de Le Corbusier. Il en ressort que, selon Jean Prouvé, l’architecture est une affaire de technique qui, malheureusement, apparaît comme « mot grossier ». C’est donc, à partir d’une approche historique, que la critique de design aborde les difficultés rencontrées par l’architecture pour s’imposer face aux ingénieurs et se faire connaître du grand public.

Dans Le meuble, le lieu, l'immeuble Une petite histoire de la modernité dans le siècle, en date du 20 février 1984, il est question de l’exposition qui accompagne les résultats du concours de design lancé par le ministère de la Culture et la délégation aux arts plastiques. À travers les meubles de travail, le bureau ou la chaise, par exemple, se dessine « une petite histoire de la modernité dans le siècle ». Michèle Champenois en retrace les étapes, dénonce le conservatisme du patronat pour qui « le comble du moderne », « c'est encore le siège à piétement métallique souplement croisé dessiné par Mies van der Rohe dans les années vingt... » et, surtout, elle met au jour ce que ces meubles laissent entrevoir de l’organisation du travail en entreprise. C’est une entrée d’ordre historique qui légitime la critique de design aux prises non plus avec l’architecture mais avec l’organisation sociale du travail.

Dans Design européen, 20 ans d'années folles, paru le 23 novembre 2002, l’entrée historique est toujours requise puisqu’il s’agit de mettre en perspective l'exposition «Moins & Plus », qui rassemble 620 pièces sur 3500 appartenant au Fonds national d'art contemporain de Saint-Étienne. Tout en soulignant l’ambition encyclopédique de cet événement, elle s’attache à la subversion de Memphis et d’Ettore Sottsass, aux « performances contestataires » de Garouste et Bonetti, à Starck, « Ubu prolifique et versatile », à la « malice » des « Radi designers, qui se jouent avec brio d'une discipline où la fantaisie finit par l'emporter sur toute référence à la norme et au bon goût ». Ici, l’approche historique manifeste le « fil d’ironie » inhérent au design : en se fondant sur l’histoire de ce champ, la critique de design dévoile le caractère critique du design.

À certains égards, il semble que Droog Design, brocanteurs de l'inattendu, publié le 8 août 2001, constitue une publication charnière. L’article concerne l’intervention du collectif à la villa Noailles, à Hyères, dont Michèle Champenois rappelle d’emblée quelques éléments d’histoire. Mais elle note que si Droog veut dire « sec » en néerlandais, et que si ce collectif manifeste ainsi sa « volonté d'ascétisme », les membres de ce collectif interrogent les objets et leur usage de façon critique, à travers des créations qui jouent entre vraie et fausse « récupération ». Peut-être est-il exagéré de penser que la rencontre avec ce collectif révèle le caractère critique du design à notre journaliste critique de design. Mais l’on peut noter que, si les articles de Michèle Champenois continuent de se fonder sur une approche historique, ils s’attachent désormais à distinguer entre les catégories du vrai et du faux appliquées au design, à distinguer entre l’authenticité — et plus généralement toutes les manifestations de la véracité — et l’artifice — et plus généralement toutes les manifestations de la fausseté. Il en est ainsi des portraits qu’elle va brosser.

6.5 Une origine littéraire du portrait pour la critique de design

Cette question de l’authenticité ou de l’artifice de la personne et de ses productions pointait déjà dans l’interview-portrait de Jean Prouvé. Elle anime de nombreux autres articles. Dans Philippe Starck se sur-expose au Centre Pompidou, paru le 27 février 2003, deux éléments sont notables. D’une part, Michèle Champenois relève, car ce n’est pas le plus fréquent dans le champ du design, que l’objet est la « mise en forme d’une idée, d’un message », puis elle donne pour exemple la célèbre chaise en polycarbonate qui « mieux que transparent » exhibe « le fantôme de la chaise, l’idée même de chaise ». D’autre part, elle note la « sur-exposition » de Starck par lui-même au cours d’une exposition où il retrace l’histoire de son œuvre en se mettant sans cesse en scène avec « autodérision ». À travers l’idée de transparence et la volonté de révélation inhérente à l’autodérision, on pourrait penser que les productions sont tout comme le designer du côté de l’authenticité. Pourtant, l’article s’achève sur l’assertion suivante : « Il veut servir. Faire du beau ne le satisfait pas, il veut faire du bon, faire le bien ». Elle ne dit pas si Philippe Starck y arrive et le portrait s’achève sur une forme d’ambiguïté. Or, cette ambiguïté ne constitue-t-elle pas le lot du genre traditionnel du portrait, en peinture comme en littérature, voire de l’autobiographie et de l’autoportrait ? On se souvient du pacte autobiographique, de l’engagement à dire la vérité sur soi qu’un Montaigne, un Rousseau, et bien d’autres à leur suite, passent avec leur lecteur11. Sous la plume de Michèle Champenois, la critique de design se fonde sur l’histoire et se nourrit à une autre référence. Car c’est en référence à la littérature que le portrait se fait critique en distinguant — ou en suspendant la distinction — entre fausseté et véracité, artificialité d’une surexposition, pour reprendre le titre de l’article, et authenticité du design et de son designer.

C’est de la catégorie portrait en demi-teinte que relève Naissance du « fragilisme » à la Fondation Cartier. Publié le 4 avril 2002, l’article concerne une exposition réunissant Vincent Beaurin et Fabrice Domercq, plasticiens français, et Alessandro Mendini, architecte et designer italien, conseiller artistique de la firme Alessi. Le texte fait la part belle à l’Italie en retraçant le moment où les designers sont les plus « contestataires du fonctionnalisme ». Puis ce passage par l’histoire s’attarde sur le groupe Alchimia et Alessandro Mendini pour mieux mettre en lumière une de ses réalisations— le fauteuil « Poltrona di Proust », qui serait selon le designer une image de la mémoire — et le caractère « énigmatique » de ses propositions. En s’appuyant sur l’histoire du design, en l’occurrence sur l’émergence du design critique en Italie, Michèle Champenois écrit un article de critique de design en forme de portrait qui laisse perplexe, non tranché quant à la fausseté ou à la véracité : un portrait « fragile ».

Il existe néanmoins des portraits qui se dessinent avec plus de netteté, et c’est notamment le cas de celui d’Ettore Sottsass dans « Tout est design, c'est une fatalité», publié le 29 août 2005. L’interview-portrait retrace l’itinéraire du designer dont l’histoire commence avec la découverte qu’il fait, dans les années 60, de l’industrie aux USA alors que l’Italie était encore dominée par l’artisanat. Puis l’article passe, grâce au propos développé par Ettore Sottsass, à un registre plus critique à propos d’objets qui ont fini dans des « galeries d’art », ou du caractère peu drôle de la lampe en forme de kalachnikov que crée Stark pour l’éditeur Flos. Selon Ettore Sottsass, le design serait devenu de l’art offert à la vue, ce pourquoi il lui préfère l’architecture, plus largement sensorielle, qui s’éprouve à travers la pluralité de nos sens. À travers l’histoire du designer de 88 ans, de son portrait, c’est la critique du design devenu production de gadgets dépourvus de finalité réelle, pur spectacle, qui s’écrit. Là encore, la critique de design part de l’histoire et s’enracine dans le genre littéraire du portrait mais, ici, il s’agit de dénoncer le mouvement qui pousse le design vers l’art et le spectacle, l’inflation qu’Yves Michaud fustige dans Narcisses et ses avatars 12.

C’est aussi un portrait tranché qui se donne dans Exposition au Centre Pompidou : l'art de repousser les murs, publié le 5 décembre 2005, à propos de l’exposition que ce centre d’art consacre à Charlotte Perriand, grande dame du design et collaboratrice de Le Corbusier. Après avoir retracé son histoire, l’itinéraire qui conduit cette designer de l’Union des artistes modernes à la conception de la station de ski des Arcs (Savoie) à partir de 1967, en passant par son amitié avec Fernand Léger, sa collaboration avec Le Corbusier, sa proximité avec le Front populaire et son voyage au Japon et en Extrême orient, où elle séjournera de 1940 à 1946, Michèle Champenois conclut : « Une leçon de patience administrée par une femme de caractère qui a su dès le début de sa carrière conserver les traces de son travail et de sa réflexion. » Ici, l’histoire, au sens de l’itinéraire et des archives du travail, sert le portrait d’une femme chez qui domine l’authenticité dans la mesure où elle n’a jamais dévié des principes qu’elle s’était fixés, demeurant ainsi en adéquation avec elle-même et avec ses réalisations.

6.6 Le sens du design et les théories du care comme fondement théorique

À travers cette lecture, une théorisation de la critique de design s’esquisse. Pour se développer, celle-ci se fonderait tout d’abord sur l’esthétique et le politique, sur ce que la philosophie et les sciences humaines et sociales peuvent lui apporter. Puis la critique de design se tournerait vers l’histoire et le genre littéraire du portrait. Ce point précise et confirme ce que le critique Gilles de Bure énonce dans le livre de Françoise Jollant-Kneebone : la critique de design relève du récit, d’après Gilles de Bure, mais d’un récit qui, nous venons de le souligner, a plus à voir avec l’histoire, le récit supposé vrai, en adéquation avec le réel, qu’avec la fiction, le roman. Mais qu’en est-il des articles écrits par d’autres critiques ?

Plus d’une décennie sépare les textes de Michèle Champenois que nous avons retenus dans cette anthologie de ceux écrits par Véronique Lorelle, Anne-Lise Carlo ou Marie Godfrain que nous republions. Entre les deux, les articles de Véronique Cauhapé relèvent peu du portrait ou des fondements théoriques que nous avons relevés. La référence semble plus historique, comme nous l’avons déjà noté, même si l’ensemble paraît surtout lié aux événements, par définition fugaces13. Véronique Lorelle, Anne-Lise Carlo et Marie Godfrain reprennent elles aussi le flambeau d’une inscription historique de la critique de design, leurs articles relèvent aussi du portrait (Pierre Paulin, Starck, Enzo Mari, Gaetano Pesce...) comme nous l’avons déjà mentionné. Le temps où la théorie esthétique (la philosophie) ou le politique (les sciences humaines et sociales) servaient de référents à la critique de design semble révolu : seuls paraissent demeurer l’histoire et la légitimité tirée de la littérature pour le portrait. Mais est-ce réellement le cas ?

Dans Design et nazisme, un rapprochement qui dérange, paru le 18 octobre 2019, Anne-Lise Carlo s’intéresse à l’exposition intitulée « Design du IIIe Reich » qui, à Bois-le-Duc (Pays-Bas), montre combien cette idéologie s’est appuyée sur les savoir-faire du design en matière d’affiches, de vaisselle, de meubles, d’objets militaires, de scénographie événementielle, de poste de radio et autres objets du quotidien. Elle discute les choix expographiques et scénographiques qui sont faits en s’appuyant sur une interview de « Michael Tymkiw, maître de conférences à l’université d’Essex (Royaume-Uni) et auteur du livre Nazi Exhibition Design and Modernism(2018) », et en se référant à « Despina Stratigakos, historienne d’origine canadienne de l’architecture, professeure à l’université de Buffalo (États-Unis) et auteure du livre Hitler at Home (2015) ». Le verdict tombe : l’ensemble des pièces présentées est certes contextualisé, prend toutes les précautions nécessaires eu égard au sujet, mais demeure trop dense. Elle écrit : le « "Design du IIIe Reich" a voulu exposer le plus d’objets possible, mais aurait gagné à montrer moins et mieux ». Michèle Champenois s’appuie sur l’histoire pour légitimer une critique de design portant sur l’architecture, l’organisation du travail, etc. ; ici la critique (d’exposition) de design qu’élabore Anne-Lise Carlo se fonde sur l’histoire la plus récente telle que l’élaborent des spécialistes de la compromission du design avec le nazisme. Le sujet aurait pu être traité du côté de l’esthétique, ou du politique, mais cela n’a pas été le cas.

Il faudrait cependant nuancer ce propos. Dans Quel design pour demain ? : « Le design a le pouvoir de prolonger notre existence sur terre » (7 mai 2020), Véronique Lorelle s’entretient avec Paola Antonelli, conservatrice du département d’architecture et de design et directrice de la R & D du Museum of Modern Art (MoMA), de New York. Il est plus précisément question de deux expositions dont Paola Antonelli a été curatrice en 2019, à savoir « Material ecology », au MoMA, et « Broken Nature », pour la XXIIe Triennale de Milan. Paola Antonelli prend notamment appui sur le travail de Neri Oxman, qui porte sur une architecture fondée sur la mélanine — « pigment universel qui colore notre peau et nos cheveux » et qui fonce au soleil pour défendre des UV —, et sur le « design réparateur » du Studio Formafantasma qui recycle nos déchets électroniques. Son objectif est en effet de montrer que le design est une clé de changement au plan de l’usage des matériaux, comme on le comprend à travers ces deux références. Puis elle ajoute que le design est aussi un facteur de changement des représentations sociales. Selon cette curatrice et conservatrice de musée, le design fiction, ou design spéculatif, qui « se nourrit en permanence de l’art, de la philosophie ou de la science », permet d’améliorer notre vie sur terre même si notre disparition lui paraît inéluctable.

Eu égard à notre propos, deux éléments sont notables dans cet article. Premièrement, nous pouvons constater que cette interview, qui dessine en creux le portait de Paola Antonelli, a ceci de commun avec l’article d’Anne-Lise Carlo intitulé Design et nazisme, un rapprochement qui dérange qu’elle pose la question du sens, de la finalité du design. Là, il est question du rôle que le design a joué en se compromettant avec le nazisme ; ici, il est question du rôle de levier que le design (réparateur, ou fiction) peut jouer dans la crise climatique et la vie des êtres humains. Deuxièmement, nous pouvons admettre que ces articles diffèrent du point de vue des fondements : dans l’article d’Anne-Lise Carlo, le référent est historique, à défaut d’être esthétique (philosophique), ou politique (lié aux sciences de l’homme et de la société) ; dans celui de Véronique Lorelle, le référent semble être la théorie du care (à la conjonction de la philosophie et des sciences humaines et sociales). De ce double point de vue, la mention faite à la critique de design « Alice Rawsthorn, auteure britannique du livre Design as an Attitude (JRP Ringier, 2018) » est significative : Véronique Lorelle souligne en effet que « sur son compte Instagram » Alice Rawsthorn a documenté « les différentes façons dont cette discipline a répondu à la pandémie causée par le coronavirus, et à d’autres crises précédentes ».

En somme, il ne faudrait pas conclure trop vite que la critique de design ne se fonde plus sur l’esthétique (et donc sur la philosophie), sur le politique (et donc sur l’apport des sciences humaines et sociales). Si notre lecture est juste, elle emprunte, pour éclairer le rôle que le design a encore à jouer dans notre époque troublée, à la philosophie et aux sciences humaines et sociales une autre théorie pour se légitimer : le care.

C’est en ce sens qu’on peut lire les articles d’Anne-Lise Carlo et de Marie Godfrain que nous avons retenus dans cette anthologie. Mais ils recèlent aussi de quoi compléter cette analyse. Dans Le design en appui du corps humain, publié le 9 mars 2018, Anne-Lise Carlo part de l’exposition « New Old » qui marque la réouverture du Musée du design, à Londres. Elle souligne d’emblée que « Des créateurs imaginent des objets beaux, usuels et connectés destinés à améliorer la qualité de vie, voire la santé, de ses utilisateurs. Revue d’objets au design prometteur dont certains ne sont encore que des prototypes ». Elle convoque des exemples d’objets — la combinaison « Superflex Aura », qui doit permettre de préserver la mobilité en cas de baisse de masse musculaire, le « Scooter for Life », le bandeau « Dream » pour mieux dormir, etc. — et des figures de designers encore peu connus du grand public : Jeremy Myerson, qui enseigne le design en lien avec l’innovation au Royal College of Art de Londres, Paul Priestman plutôt spécialisé dans le transport urbain... Tous les référents de la critique de design sont convoqués. Avec la question de l’innovation technologique, il s’agit de s’appuyer sur l’histoire du futur, pourrait-on dire, pour esquisser le sens de l’histoire du design et sa finalité. En convoquant les figures de designers, il y a bien référence à une galerie de portraits, et c’est bien, à l’intersection de la philosophie et des sciences humaines et sociales, où se développent les théories du care, que s’alimente la réflexion d’Anne-Lise Carlo. Mais un élément que nous pensions voir disparu, l’esthétique, fait son retour. De même que l’esthétique industrielle se développe avec l’essor du marché capitaliste des biens de consommation courante, l’esthétique du care aux couleurs douces, aux formes arrondies et rassurantes propices au cocooning, émerge avec l’essor d’un marché particulier lié au vieillissement de la population.

L’article de Marie Godfrain rend encore plus explicite le retour de l’esthétique et cette évolution des référents théoriques. Dans Aux bons soins du design, publié le 10 juin 2020, elle écrit en effet d’emblée : « Penser aux plus fragiles en concevant des objets. En plein essor, cette approche n’est pourtant pas nouvelle. Elle se présente plutôt comme un retour aux fondamentaux du design. Avec une conviction : ergonomie et style ne s’opposent pas. » Non seulement le maintien de l’esthétique en tant que référent théorique de la critique de design est confirmé, mais il est en plus historiquement situé comme un retour aux fondamentaux, c’est-à-dire à l’adéquation moderniste et fonctionnaliste de l’adéquation entre forme et fonction. Le sens du design se lit en s’autorisant du passé pour mieux garantir le futur. La différence avec le référent esthétique, déjà analysé dans les textes de Georges Patrix, Jacques Michel ou Marylène Delphis, tient au fait qu’on ne parle plus d’esthétique industrielle : même si Marie Godfrain parle de « style », cette esthétique est désormais liée au care.

C’est ce dernier point qu’elle explicite dans son article, confirmant ainsi l’importance de ce référent théorique à la jonction entre philosophie et sciences humaines et sociales. Le « care design », qui est au cœur du travail du collectif de designers baptisé les Sismo, des productions de Bernard Interiors, des préoccupations de Simon Houriez, est théoriquement fondé sur les recherches de la philosophe Cynthia Fleury aujourd’hui titulaire de la chaire en humanités et santé à l’hôpital Sainte-Anne. Marie Godfrain précise que le care design est également relayé par des lieux de recherche et d’enseignement comme en témoigne le Care Design Lab. de L’École de design de Nantes-Atlantique.

Pour en finir avec les référents théoriques de cet article, nous pourrions souligner qu’il ne manque pas de portraits...

Dans le but de saisir les fondements théoriques de la critique de design, nous venons de relire les articles sélectionnés dans le cadre de notre anthologie. Il en ressort que, de 1960 à nos jours, la critique de design se nourrit en donnant préférence à tel ou tel fondement : à l’esthétique (industrielle, du care), aux sciences humaines et sociales (politique), à l’histoire (du passé ou du futur), à la littérature (pour le genre du portrait). Nous ne prétendons pas fonder un système en mettant au jour une structure présente dans ce champ. Il s’agit juste de proposer une analyse qui, conformément à la mention qui en est faite dans l’article de Véronique Lorelle, pourrait se voir confirmer (ou pas) dans une approche comparative par le travail de la critique Alice Rawsthorn. Et, dans l’immédiat, il s’agit de voir dans quelle mesure notre proposition résiste à la lecture des articles publiés dans Libération par Anne-Marie Fèvre.

6.7 Au-delà de l’histoire et de la littérature, d’autres fondements théoriques ?

Dans la partie de cette anthologie consacrée à la méthode et aux premiers résultats, nous avons déjà dit que les articles d’Anne-Marie Fèvre pouvaient se ranger en quatre catégories. Dès lors qu’ils quittent le registre des brèves, ils font en effet grand cas du contexte historique, des portraits et, enfin, des expositions plus thématiques, des livres et des lieux de design. Ce premier aperçu confirme que la critique de design se nourrit de l’histoire et de la littérature.

Il faut cependant préciser que l’exercice de relecture auquel nous allons nous livrer est un peu différent de celui relatif aux articles parus dans le Monde. À la différence de ses collègues, Anne-Marie Fèvre s’est en effet plusieurs fois expliquée sur la manière dont elle a fondé ses articles de critique de design à partir du moment où elle investit ce domaine pour Libération, en 1999. L’une de ces explications est fournie par l’ouvrage de Françoise Jollant-Kneebone ; l’une des dernières mises au point apparaît dans l’interview accordée à Christophe Bardin, pour la revue Design, Arts, Médias14. Entre les deux, on peut se référer à la conférence donnée à Paris 1 dans le cadre d’une séance intitulée : De la critique d’art à la critique de design : une posture identique15 ?

À travers cette explicitation, sorte de théorisation de la critique de design par une journaliste-critique, trois idées clés sont livrées. « Le design a une histoire, et je n'ai cessé d'avoir envie de raconter cette histoire », dit-elle dans l’interview accordée à Christophe Bardin. De fait, Le design fait sa « Politique Fiction », paru le 17 juin 2012, illustre parfaitement ce caractère primordial de l’histoire : à propos de cette exposition et du livre d’Alexandra Midal, curatrice de l’exposition qui se tient à Saint-Étienne, Anne-Marie Fèvre retrace les grands moments fondateurs du design aux USA avec Catharine Beecher (1800-1878), éducatrice connue pour son Traité d’économie domestique, en Grande Bretagne, avec Henry Cole, inspecteur des arts décoratifs. Elle confirme — première idée clé — ce que nous venons de poser ci-dessus et que nous n’avons pas cessé de constater depuis le début de cette partie de notre anthologie, à savoir que l’un des fondements théoriques de la critique de design tient effectivement à la discipline historique.

Plus exactement, et c’est la seconde idée clé, Anne-Marie Fèvre ajoute : « C'est vrai également que c'est souvent à travers des personnages que le design existe auprès du grand public. » C’est donc le format portrait qui est revendiqué. En effet, raconter l’histoire du design pour les lecteurs d’un quotidien qui ne sont pas spécialistes du champ, c’est composer un récit peuplé de « personnages » et, par conséquent, « faire des portraits de designers » voire, comme elle le souligne dans l’entretien paru dans l’ouvrage de Françoise Jollant-Kneebone, faire des « portraits d’objets », « tournés vers des processus » de conception, de production, etc16. En revendiquant le format portrait de designers ou d’objets, c’est donc le fondement littéraire de la critique de design qui est confirmé17.

Enfin, troisième idée clé, Anne-Marie Fèvre soutient que la critique de design n’a pas pour finalité « de décrire un beau canapé ou un beau meuble ». Il s’agit en effet d’« expliquer des faits plus complexes, et surtout faire comprendre cette notion de "projet" qui est au cœur de la démarche ». Ici, la critique de design prend ses distances à l’égard de la critique d’art : c’est l’esthétique (le beau) et l’art (l’assimilation d’une production de design à une œuvre d’art) qui sont écartés au bénéfice du projet, de l’acte même de conception et de son processus en design.

C’est à partir de cette idée clé que la relecture des articles publiés par Anne-Marie Fèvre diffère de ce qui a précédé dans cette partie de théorisation de la critique de design. Si ces interviews confirment que les fondements théoriques du design tiennent à l’histoire (au récit) et à la littérature (au portrait littéraire), un élément nouveau apparaît : il s’agit d’éclairer le projet, le processus de conception du design. Dès lors, se pose la question de savoir si cette finalité de la critique de design s’alimente à une théorie ou un champ théorique qui n’aurait pas encore été mis au jours par nos efforts pour saisir les fondements de la critique de design.

6.8 Éclairer le projet de design

Tendance. Intérieurs. Fantasia chez les poufs. Humour, extravagance, poésie, publié le 15 janvier 2000, constitue un bon point de départ pour répondre. Dans un article qui retrace le « Salon du meuble 2000 » et cible la question des sièges, Anne-Marie Fèvre situe le propos « entre technologie et franche rigolade ». Mais la dernière phrase n’en demeure pas moins énigmatique. Elle écrit en effet : « Reste à pister un dernier mutant, Ora-ïto, dont le travail entièrement virtuel est évoqué dans la vitrine "Illustrator". Cet adepte du "Futurspective", n'est pas dupe : « On pourrait dire que je vends du vent ! ». Cette phrase conclusive interroge : s’agit-il de rigolade, ou de technologie, de sérieux ou de « vent » ? Pour notre propos, cela ne signifie-t-il pas que soit il y a processus de projet à éclairer et cela est le signe que les productions sont dignes d’intérêt, soit il n’y a pas réellement de projet derrière les productions et ce ne sont que du vent ? La critique de design se donne donc bien pour mission d’éclairer le projet, la valeur de l’intention et du processus à l’œuvre derrière les productions.

Soit Abécédaire du design qui, publié le 9 septembre 2011, traite de la Design Week. L’article commence par une remarque qui confirme cette intuition : « Trop souvent réduit à un adjectif confus, à un style trendy, le design est rarement appréhendé comme un substantif évoquant questionnements et projets, qui s’appliquent à différents champs de la vie ». Ici, la notion de projet est explicitement nommée et, tout au long de l’article, elle est précisée. Même s’il note l’importance de l’histoire, dans « H comme histoire », en rappelant que le design, né comme le cinéma avec la révolution industrielle du XIXe siècle, s’est développé par phases — Arts & Crafts anglais, Bauhaus allemand, radicaux italiens des années 70, postmodernisme des années 80, collectif néerlandais Droog Design des années 90 — c’est pour mieux mettre en lumière les « enjeux théoriques » de ce champ disciplinaire et prouver qu’il obéit à un projet, « n’est pas que le suppôt frivole de la société (hype) de surconsommation, mais un champ porteur de valeurs sociales, d’utopies, d’humour et de visions critiques ».

En poursuivant la lecture de cet article, nous pourrions même dire que soit il y a projet, soit il y a gadget. Il en est ainsi quand Anne-Marie Fèvre poursuit son Abécédaire et écrit : « R comme récupération. Tout est devenu recyclable, du plastique à l’électronique. La récupération, ou le transfert de technologies, donne naissance à un slow design pur et éthique, comme le défend le duo Normal Studio au Lieu du design. Ou à un frisant le n’importe quoi kitsch ». C’est bien la présence du projet qui sert de critère à la critique de design pour distinguer entre le « slow design pur et éthique », un ralentissement qui vise à retrouver une forme d’authenticité dans la réponse à des besoins réels, et le « style néo-roots », dont le retour aux racines n’est qu’une illustration du kitsch et ne donne lieu qu’à des gadgets.

Cet article n’est pas isolé. À titre d’exemple, on retrouve l’idée que le projet sauve du gadget dans Zappareil sans pareil, paru le 14 février 2014. Le propos du texte est double en tant qu’il porte sur « Lazy Bytes », une exposition parisienne qui réunit 28 projets de télécommandes, et sur Ruptures fertiles, design et innovation disruptive écrit par Nicolas Henchoz et le journaliste Yves Mirande. Anne-Marie Fèvre se demande, au fond, ce qui en matière de télécommande sauve du gadget la Zapette, la Galeo, la Zap, Irma, etc. Elle répond de façon générale que, à la croisée de l’ingénierie et du design, certains projets — de télécommandes ou autres — permettent de « redonner de l’âme et de la magie à nos outils familiers, sans emphase par rapport au déferlement numérique. Pour trouver un équilibre entre le virtuel et le physique ».

On pourrait nous concéder que la critique de design se donne bien pour mission d’éclairer le projet, car cela fonctionne dans le cas de figure où les articles traitent d’objets, de portraits d’objets pour reprendre la terminologie d’Anne-Marie Fèvre. Mais en quoi éclairer le projet pourrait-il fonctionner pour des articles de critique portant sur des portraits de personnes ?

Prenons un exemple afin de répondre. Soit État de sièges, paru le 23 juillet 2007, à propos de la rétrospective de Pierre Paulin à la villa Noailles, à Hyères. Ce portrait inscrit la vie de ce designer dans l’histoire globale du design et dans l’histoire du pays. Il souligne en effet que « Paulin fait partie d'une génération de pionniers qui permettront le passage des dessinateurs aux designers », dans la mesure où il travaille aussi bien pour redessiner les appartements du couple Pompidou à l’Élysée que pour l’agence de design industriel AD SA. Il rappelle que l’oncle de Pierre Paulin dessine des voitures et qu’auprès de ce parent le jeune garçon découvre le design. Il met en lumière combien l’exécution de cet oncle par les Allemands est douloureux : non content de perdre un modèle, il voit remettre en question les valeurs d’ordre, de travail bien fait, dans lesquelles sa mère, suisse allemande, l’a éduqué.

C’est donc ainsi, par l’évocation des valeurs morales, que cet article passe du portrait inscrit dans l’histoire au projet qui anime le design des réalisations de Pierre Paulin. Le projet de production est saisi en ses prémisses (la capacité du designer à voir en volumes), sa finalité morale et politique (« J'étais un boy-scout qui voulait servir le public, obsédé par la reconstruction sociale », déclare le designer) et en tant que projet de vie, en situation, pour le dire dans des termes que nous empruntons à Jean-Paul Sartre, puisqu’il s’agit toujours pour Pierre Paulin de se donner des possibles au sein d’une situation historiquement située.

En d’autres termes, nous pourrions répondre que c’est le projet qui semble faire le lien entre portrait d’objets et portrait de personnes. Le projet fait même le lien avec la critique des lieux, que nous pourrions baptiser du nom de « portraits de lieux ». Dans Danse avec le Louvre, publié le 19 mars 2013, Anne-Marie Fèvre établit un lien entre le Louvre-Lens, le musée de la Romanité de la région Languedoc-Roussillon, celui de l’Aga Khan à Toronto, à propos de ce qu’est une mise en scène réussie au sein de ces musées. Sans surprise, il est question des convictions du designer-scénographe Adrien Gardère et de sa façon de concevoir le projet et ces projets-là. En fait, la question du projet est omniprésente dans les articles d’Anne Maris-Fèvre, elle fonctionne même de façon transculturelle, en dehors de la scène européenne qui a vu naître le design. Dans « Je voulais faire de l’or avec ce qui sort des poubelles», publié le 25 avril 2013, il est ainsi question des productions du malien Cheick Diallo, et plus exactement du travail à l’œuvre, des matériaux employés, etc.

Cette omniprésence du projet comme critère est si manifeste que si le portrait de lieu, de personne, d’exposition ou d’objet est à charge, c’est aussi la nature du projet qui est en cause.

Avec Adrien Gardère, nous sommes en présence d’un designer-scénographe au service des lieux ; avec le Campus Vitra, en revanche, le projet semble faire défaut. Dans Vitra se fait une vitrine, publié le 22 juin 2007, Anne-Marie Fèvre se livre au portait du Campus de Vitra, à Weil-am-Rhein (Allemagne), où l’éditeur a convié les différents bâtiments à Zaha Hadid, Tadao Ando, Franck Gehry, Herzog & de Meuron. Elle termine son article par ces mots : « l'ensemble de ces recherches ne suffit pas à habiter le lieu ». Il manque un fil conducteur, autrement dit un projet.

Pour Pierre Paulin, nous avons le portrait d’un boy-scout de la reconstruction. Dans Et vous trouvez sabot ?, publié le 15 janvier 2000 en lien avec le Salon international du meuble à Paris et avec l'exposition « En quête d'objets » (Centre Georges Pompidou), Anne-Marie Fèvre interroge : Matali Crasset « inventerait-elle une nouvelle forme de narcissisme-marketing ? ». Elle rappelle en effet que la designer a fait des études de marketing à l’IUT de Troyes, puis soutient que son design de niche tend à supplanter le design utile et, partant, que son projet n’est peut-être qu’autopromotion, du « genre Matali aime Matali ». Elle s’arrête d’ailleurs à ce qui constitue, en peinture, le cœur du portrait : son visage « lui sert de logo ». En somme, le critère du projet est tellement présent que, dans un portrait de designer, c’est son absence ou sa transformation en instrument de communication qui instaure le doute quant à la valeur des productions. Et c’est à ce point vrai que, toujours dans le même article, quand la nuance arrive, c’est pour dire que Matali Crasset n’était pas prédisposée à entendre les voix du design (elle est née comme Jeanne d’Arc en Champagne), qu’elle n’était pas « prédisposée à ce devenir » et qu’elle demeure de ce fait le résultat d’un projet de vie, plus exactement d’un projet professionnel18.

C’est la même idée, ou plutôt le même critère du projet, qui préside à l’écriture de L’Espagne agite ses couleurs, publié le 27 aôut 2013, à propos d’une exposition consacrée au design ibérique avant et après le franquisme. Le musée des arts décoratifs où se tient l’exposition, au demeurant charmant, est un peu « engourdi », d’après Anne-Marie Fèvre : il montre une exposition où les objets « en rangs d’oignons, empêchent tout dialogue vivant entre lumière et mobilier ». Autrement dit, la couleur est présente, mais l’exposition manque de dessin/dessein, c’est-à-dire de projet.

Entre portrait à charge et à décharge, c’est encore la question non tranchée du projet qui surgit, pour les portraits d’objets, dans Tendances Intérieurs. L'Internet, le dessin en 3D et le e-business bousculent les pratiques des designers et les modes de distribution. Assis sur du virtuel, publié le 25 mars 2000. Anne-Marie Fèvre s’attache plus particulièrement à Ora-ïto quand elle écrit : « avec une petite quinzaine d'objets ou de projets à son catalogue virtuel, il a imposé une ligne et improvisé un bureau de style : un sampling d'influences entre Bauhaus et space age, hip hop et BD. » Comme pour Matali Crasset, ou pour l’exposition dont nous venons de faire état, elle interroge le projet et, cette fois-ci, son soupçon est double. D’un part, son scepticisme porte sur le caractère virtuel des objets plus proposés que réalisés : comment parler de projet virtuel de design ? D’autre part, son soupçon d’obédience au marketing naît de la contemporanéité des productions d’Ora-ïto, de l’e-design, du commerce électronique... En effet, quand Ora-ïto et son équipe inventent un objet, ils le modélisent en 3D, le dotent d'un pré-devis établi avec un industriel et d'un objectif marketing : ils mettent la « chose » en ligne, au banc d'essai des internautes. Ainsi, « dès que le nombre de commandes nécessaires est atteint, l'objet est fabriqué sous licence ». Il faudrait éclairer le projet pour dire si Ora-ïto est « le défricheur d'une voie radicalement cybernétique pour le design », ou « l'auteur d'un bon canular fantasmatique techno-dadaïste »...

Nous pourrions multiplier les exemples d’articles. À présent, il nous faut plutôt, pour clarifier les fondements théoriques de la critique de design, cerner à quelle discipline la critique de design renvoie quand elle se focalise sur le projet.

6.9 Une théorie du design comme référent

Un premier indice figure dans le portrait de Matali Crasset, Et vous trouvez sabot ?, ainsi que dans Les 400 coups de Tallon, publié le 16 septembre 2005. Il s’agit dans les deux cas de la citation d’un autre critique de design et d’art — Alin Avila, un critique-éditeur pour Matali Crasset, et Catherine Millet, pour Roger Tallon — mobilisé afin de mieux saisir les projets d’objets et de vie de ces deux designers. On peut y voir le signe d’une professionnalisation de la critique de design, l’émergence d’une communauté de critiques de design, mais est-ce seulement cela ? Ne pourrions-nous pas penser que, par l’intermédiaire des critiques de design et d’art auxquels Anne-Marie Fèvre se réfère, c’est le champ du design lui-même qui devient référent de la critique ?

Dans l’article consacré à Roger Tallon, on retrouve l’histoire du design comme référent du portrait. Anne-Marie Fèvre rappelle en effet que l’esthétique industrielle a fini par être supplantée par le design. Mais elle énonce aussi que le design a été pour Roger Tallon une bataille « idéologique », et elle cite ce designer quand il déclare : « En France, personne ne parlait de ce boulot. Dominaient la décoration, les styles ; les entreprises fonctionnaient plus comme des exploitations agricoles que comme des industries modernes. Plus tard la traduction "esthétique industrielle" a été avancée pour rattraper le coup, j'étais contre. Mais, finalement, sémantiquement, la réussite du mot design, une victoire du structuralisme sur le comportementalisme, s'est transformée en échec. Le mot a dérivé, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. On parle de design, mais c'est toujours de la déco ! ». Ici, elle rappelle que l’histoire du design éclaire l’engagement idéologique de Roger Tallon, son jugement critique, mais elle montre également que la vie de ce designer est pensée, aussi projetée que ses réalisations, en référence à une approche donnée du design.

En d’autres termes, le nouveau champ disciplinaire de référence pour la critique de design ne serait-il pas, tout simplement, une théorie du design lui-même ? Après s’être nourrie à la philosophie (esthétique), à l’histoire, aux sciences humaines et sociales (politique), à la littérature (portrait) à ses débuts, c’est au tour du design comme champ, désormais théorisé ou en voie de théorisation, qu’il incombe de servir référent à la critique de design de presse.

Certains articles confirment cette idée. En 2013, Anne-Marie Fèvre publie Les frères Bouroullec, un grand moment à propos de la rétrospective que le Musée des Arts décoratifs leur consacre. Ce qui frappe notre critique dans cette exposition, comme dans les 32 expositions montées de 2008 à 2013 par les deux frères, c’est que ces deux designers sont à la fois la matière de leurs expositions, leurs propres curateurs et leurs propres scénographes. À titre d’exemple, il n’est pas jusqu’aux cloisons qui ne soient réalisées avec des productions des deux designers, leurs célèbres Algues, en l’occurrence. Pour le dire autrement, cet article critique fait le portrait d’un autoportrait (inhérent à l’exposition) en forme de spectacle total. Si Anne-Marie Fèvre réinscrit cet autoportrait dans l’histoire du design, en soulignant la proximité des deux frères avec Jean Prouvé, « pour le côté constructeur », Jean Royère, « pour leur démarche d’ensembliers contemporains », Eero Saarinen, « pour certaines formes organiques », Pierre Paulin, « pour leurs mini-architectures en tissus », elle montre toutefois que c’est la question du projet qui sauve l’exposition du risque de la « communication événementielle ». En effet, pour les Bouroullec, et plus précisément selon Ronan, « Faire une exposition, c’est un projet, au même titre que créer une chaise » ; et il s’agit en plus, selon Erwan, « de faire comprendre cette discipline en France, qui n’est pas de l’ingénierie. C’est pourquoi nous documentons tout. » Exposer, c’est donc faire un projet permettant de documenter tous les autres projets de design. Pour notre propos, cela signifie bien que si l’histoire et la littérature légitiment la critique de design, il faut désormais leur adjoindre une approche du design par lui-même, une théorisation qui nécessite de documenter le champ (la « discipline » disent les Bouroullec) et qui comprend le design comme étant essentiellement une pratique du projet.

6.10 Théories du design critique, du care design, du design participatif

Si la critique de design cherche à éclairer le projet et se fonde sur une théorie (ou théorisation) du projet, il reste cependant à préciser de quelle théorie du design il s’agit.

Nous pouvons nous en faire une idée à travers Van Lieshout, stupre et tremblements, publié le 9 août 2013. Anne-Marie Fèvre rappelle d’emblée que « cet électron, à la fois libre et collectif », fonde l’AVL dans le port de Rotterdam, soit une PME regroupant entre 15 et 20 employés qui crée à la fois « des meubles, des sculptures, des architectures cellulaires et développe des projets fictionnels de cités critiques », plus exactement des projets urbains « dystopiques » où règnent par exemple des « machines à travailler ». Nous pouvons dès lors penser que la critique de design en appelle à une théorie du design critique, où les projets réels voisinent avec les projets dont le caractère fictionnel interroge nos modes de vie urbains, par exemple. Nous pourrions même préciser, en continuant notre lecture de cet article, que ces projets s’inscrivent dans la lignée d’Archigram, « groupe d'architectes britanniques des années 1960-1970 » dont le volet théorique de l’œuvre pense la ville comme interrelations et s’inscrit dans une forme de design critique.

Cette idée semble d’autant plus juste que ce fondement théorique-là apparaît dès Science-fiction et design, planète inédite, publié le 8 juin 2007, à propos de l’exposition « Tomorrow Now ». De fait, Anne-Marie Fèvre écrit que cette « rencontre » entre science-fiction et design a été « peu étudiée » et que le « design, au XXIe siècle, bien ancré dans la matière du réel, qui se trouve déjà confronté aux nanotechnologies, à la génétique, à la catastrophe écologique, manque, lui, terriblement d'Orwell ». Elle note en effet que Richard Buckminster Fuller dessine la Dymaxion House en 1928 : même si cette capsule d'habitation n’est pas réalisée, on en retrouve « le ferment utopique avec les mouvements architecturaux radicaux Archigram et Superstudio ». C’est ainsi que les douze villes idéales de Piero Frassinelli (1966), de Superstudio, « dénoncent avec humour le conservatisme, la standardisation émergente et les excès de l'industrialisation dans la ville et le monde ». Mais manifestement cela ne suffit pas. En somme, en 2007, elle appelle de ses vœux une théorie du design critique pour fonder la critique de design intéressée par le projet. Elle sera exaucée quelques années plus tard, comme en témoigne son article de 2013.

Mais cette théorie du design critique n’est pas le seul fondement théorique du design à affleurer dans les articles d’Anne-Marie Fèvre. Dans Neuf auteurs en quête de l’autre, publié le 12 mars 2013, il s’agit de montrer l’intérêt de l’empathie pour le design. Elle cite Elsa Francès, directrice de la biennale de Saint-Étienne qui met à l’honneur cet affect : « Le choix du thème de l’empathie est le résultat d’une intuition et d’une réflexion collective. Peut-être que dans une période où nous serions en mal d’utopie, à un moment où la société prétend se construire sur un unique principe de réalité, l’empathie serait-elle porteuse d’espoir d’une collectivité plus sensible et plus attentive ? Comprendre les sentiments et les émotions d’un autre : cette notion est relativement absente de l’enseignement du design alors même que c’est la pensée de cette discipline. Et l’empathie possède une force investigatrice remarquable. D’autres lectures du monde sont-elles possibles que celles hypertechnicistes que l’on nous propose ? Peut-être, et c’est l’hypothèse que je formule ! ». Ici, le référent théorique n’est pas encore le care design tel qu’on le rencontre dans les articles d’Anne-Lise Carlo et de Marie Godfrain. Mais on comprend, à travers le crédit accordé à la citation du propos d’Elsa Francès, que c’est bien de ce côté-là que se cherche un soubassement théorique plus fondamental que le design critique.

Toutefois, un troisième fondement théorique, distinct du design critique et du care design, s’esquisse chez Anne-Maris Fèvre. Il se lit en filigrane dans Les Kroll, une utopie habitée, publié le 11 octobre 2013 à propos de leur exposition monographique de Nantes, au Lieu unique. Des faits sont mis au jour : les époux Kroll vivent dans un ensemble dont ils ont engagé la fondation, ils sont célèbres pour la Mémé, une «maison médicale » conçue par et pour les étudiants en médecine de l’université catholique de Louvain, tout autant que pour le campus qu’ils ont projeté à Woluwe-Saint-Lambert... D’autres faits sont rapportés. Lucien Kroll a beaucoup écrit, élaboré les différents concepts qui fondent son travail, comme « l’incrémentalisme » ou la « vicinitude » par exemple. En effet, ceux-ci renvoient à une pratique du projet où la « participation », loin d’être une formule magique ou du « n’importe quoi », consiste à « pousser plus loin un projet », à aller « vers une « complexité qui provient d’une façon de voir les habitants non comme des marchandises, mais comme un réseau infiniment précieux de relations, d’actions, de comportements, d’empathies qui forment lentement un tissu urbain ». Ici, avec Lucien Kroll, s’élabore une pensée théorique du projet qui dépasse le design critique et son aspect fictionnel pour, loin des utopies ou autres dystopies, transformer l’empathie (qui nourrit aussi le care) en acte de bâtir : il s’agit de la théorie de l’architecture participative.

Il faut cependant noter que les Kroll sont plus architectes que designers : la théorie du design, qui dépasserait à la fois la théorie du design critique et celle du care design, existe pour l’architecture — il s’agit de l’architecture participative— mais elle n’existe peut-être pas encore pour le design au moment où Anne-Marie Fèvre écrit son article. Elle constitue moins une réalité qu’un horizon, à moins de considérer que les frontières en architectures et design sont absconses…Quoi qu’il en soit, depuis, le design participatif a été théorisé et peut donc fonder la critique de design.

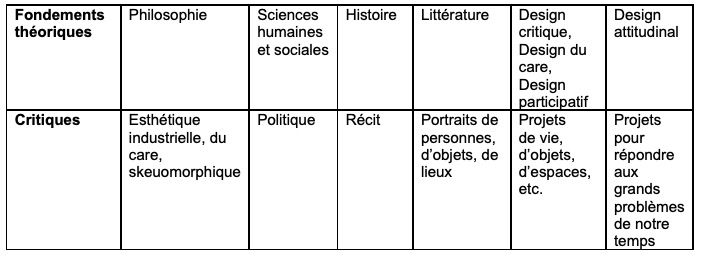

Au terme de cette relecture des articles d’Anne-Marie Fèvre, il apparaît que notre proposition générale, établie à partir des articles du Monde, résiste — pour reprendre le terme employé plus haut, en 5.6 — et s’enrichit. La critique de presse de design s’élabore en fonction de référents théoriques qui sont la philosophie, plus exactement l’esthétique (industrielle ou du care), les sciences humaines et sociales (pour le politique), l’histoire (du passé, du présent et du futur), la littérature (pour le portrait de personnes, d’objets et de lieux). Dès qu’elle s’attache au projet pour discriminer entre deux propositions de design, le référent théorique est désormais interne au champ du design : il s’agit de la théorie du design critique, fictionnel, de la théorie du care design, de la théorie du design participatif.

6.11 Théorie du design attitudinal

Ces fondements théoriques fonctionnent-ils si l’on quitte la sphère française de la critique de design ? Avant que de répondre, il faut rappeler que nous établissons notre comparaison entre des articles écrits par plusieurs générations de critiques du design pour plusieurs quotidiens français et des articles devenus chapitres d’un livre écrit par une critique britannique contemporaine du design. La comparaison est forcément déséquilibrée : mais, comme nous l’avons souvent souligné, notre propos n’est pas d’établir une étude exhaustive de la critique de design de presse mais de rendre manifestes les difficultés auxquelles une telle étude se heurte tout en esquissant des voies pour la réflexion. Au terme de ce parcours, ce sont les fondements théoriques possibles d’une telle critique qui nous importent ; possibles, c’est-à-dire ouverts à la discussion.

Le « Prologue » de Design as an Attitude livre d’emblée et de façon explicite le fondement théorique de la critique de design dont il sera question dans l’ouvrage19. Alice Rawsthorn édifie son travail de critique sur une théorie du design attitudinal tirée de Lázló Moholy-Nagy. Selon cet ancien professeur du Bauhaus devenu fondateur du New Bauhaus de Chicago, le design doit renoncer à l’orthodoxie de la profession de designer et des projets de design, avoir recours à une forme d’ingéniosité et d’intuition afin d’améliorer la vie quotidienne des gens. En reprenant ce principe, Alice Rawsthorn entend faire œuvre de critique et discriminer entre des projets de peu de valeur, mal engagés, et des projets soucieux d’améliorer la vie d’autrui. En d’autres termes, nous n’avons pas eu à extraire des textes leur fondement théorique : de façon explicite, c’est le design attitudinal qui les oriente. Notre comparaison revient, par conséquent, à dérouler ce fil pour voir où il croise les positions théoriques dont avons fait état dans les parties précédentes.

Étant donné que le design attitudinal constitue la base théorique de cet ouvrage, que la préoccupation sociétale et politique du design l’emporte sur tout le reste, il est inévitable que le fondement esthétique rencontré chez les pionniers — via l’esthétique industrielle — ou plus récemment — via l’esthétique du design aux prises avec le care — soit minoré par Alice Rawsthorn. Comme il a été montré dans le chapitre 2 « Spot the difference: Design and Art20 », il s’agit bien de distinguer le design de l’art, sous peine de servir des intérêts marchands au détriment des causes humanitaires où le design est utile. Comme l’indique également le chapitre 5, « Back to the future21 », l’esthétique à l’œuvre dans les productions les plus récentes de design — les interfaces de nos ordinateurs, par exemple — demeure pauvre, tiraillée entre une tentation skeuomorphique et le « flat design ».

Il est non moins inévitable que le fondement littéraire de la critique occupe peu de place dans l’approche d’Alice Rawsthorn. Les textes relèvent bien, pour certains d’entre eux, du portrait de personne auparavant rencontré. Il en est ainsi du chapitre 1 — « What Is Attitudinal Design22 ? » — qui s’ouvre sur le portrait de Willem Sandberg, graphiste et directeur du Stedeljik museum d’Amsterdam. Mais ce rappel biographique ne tend pas au récit, voire à l’hagiographie, car le personnage fonctionne plutôt ici comme une figure, l’incarnation par un designer donné de ce qu’est le design attitudinal : il illustre une thèse en matière de design et donne chair au fondement théorique choisi par notre critique.

Que dire du fondement historique ? L’histoire du design est présente dans tous les chapitres. Elle sert par exemple à mettre en perspective le peu de place accordé aux femmes dans le chapitre 6 — « Is Design Still a (Cis)Man's World23 » — et aux designers noirs dans le chapitre 7 — « Design's Color Problem24 » — alors même que ces femmes et ces hommes, porteurs d’altérité et d’excellence pour la profession, sont autant de designers attitudinaux. Mais, à travers ces deux problèmes qui ressortissent au caractère peu inclusif du design, c’est également une leçon d’historiographie qui est donnée : Alice Rawsthron critique la façon dont on a écrit et consigné l’histoire du design. Plus que l’histoire telle qu’elle existe, c’est une histoire revisitée, telle qu’elle devrait exister, qui pourrait servir de fondement théorique à la critique de design.

Pour le dire autrement, au principe de la critique il y a un choix semblable à celui qu’opère le design. Soit le design vise l’événement — l’exposition, le salon, par exemple — et il court le risque de se perdre dans l’esthétique gratuite, l’innovation pour l’innovation, la promotion et le sensationnalisme — ce que montre le chapitre 8, « The fun of the Fair25 », consacré au Salon du meuble de Milan. Soit le design vise l’engagement éthique et politique — son terrain sera celui des « grands problèmes » de notre temps — ce sur quoi s’attarde le chapitre 12 « When the Worst Comes to the Worst26 ». Traduisons : soit la critique de design se fonde sur l’esthétique, l’histoire telle qu’elle existe, la littérature, et elle tend à se confondre avec la critique d’art ; soit elle se fonde sur l’historiographie et, surtout, sur une théorie du design attitudinal, et elle s’affirme dans sa singularité de critique de design.

Nous nous sommes demandé si les fondements théoriques de la critique de design à l’œuvre pour les articles du Monde et de Libération continuaient de fonctionner en quittant la presse française. Au terme de cette relecture de Design as an Attitude, nous pouvons répondre. De 1945 à nos jours, c’est semble-t-il toujours au regard de l’esthétique, de la littérature (du portrait), des Sciences humaines et sociales (pour le politique), de l’histoire (telle qu’elle est ou qu’elle devrait être), d’une théorie du projet que le choix des fondements théoriques pour la critique de design s’opère. Ils peuvent se résumer sous forme de tableau.

Au terme des perspectives que nous avons esquissées, deux éléments doivent être soulignés. Premièrement, il ne nous incombe pas de conclure en prescrivant ce que la critique de design doit être. Nous avons plutôt voulu pointer les fondements de cette pratique, en suggérer la complexité et montrer la nécessité, pour chacun, de se positionner eu égard à ces fondements théoriques, comme tous les critiques dont nous avons analysé les textes l’on fait (explicitement ou pas).

Deuxièmement, l’ensemble de ces réflexions demeure ouvert à la discussion — à la critique — qui ne manquera pas de s’engager avec nos lecteurs, et demande à être remis en jeu en poursuivant cette anthologie consacrée à la critique de design. Il faudrait en effet s’attacher, comme nous l’avons dit, à la presse spécialisée, aux revues créées par les écoles d’art et de design, à la critique inhérente au design sous la forme du « design critique ».

Autant dire, en guise de conclusion-ouverture de cette anthologie, et en plagiant la célèbre formule de Karl Marx27, que nous en appelons à l’avènement d’une critique critique !

-

Sur ce point, cf. la partie 1 de notre Introduction. ↩

-

Voir, par exemple, « Le Goût du Monde ». ↩

-

Cette anthologie n’est pas le lieu de développer la question de savoir s’il s’agit là d’un travers, c’est-à-dire d’un défaut universitaire ou pas. Mais il faut tout de même rappeler certains éléments pour comprendre ce que recouvre ce défaut universitaire et ce en quoi nous espérons ne pas y succomber.

Dans l’« Introduction », plus exactement dans le « 1. Le champ sémiotique » de la Structure absente, Umberto Eco explique l’objet du livre et part de la distinction entre « champ » et « discipline » scientifique. Le premier terme désigne un « répertoire d’intérêts non encore identifiés » : un ensemble de connaissances, de pratiques, variables, désordonnées, etc., sans « méthode homogène et objet précis », (La Structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, Paris, Mercure de France, coll. Essais, 1972, p. 11). Eco ajoute que, dans un champ, c’est par « induction » que l’on proposera un modèle, alors que, pour une discipline scientifique, c’est par « déduction » que l’on procède pour définir la méthode, l’objet. (Ibidem, p. 11).

La sémiotique est donc un champ qui propose un modèle de recherche à d’autres champs (la mode, le design, etc.) quitte à corriger ce modèle quand on rencontre une façon de faire avec laquelle il ne cadre pas, une manière de procéder qui ne se réduit pas au modèle en question. Eco écrit : « Si l’opération est couronnée de succès, notre modèle sémiotique aura réussi à sauvegarder la complexité du champ tout en lui donnant une structure, transformant ainsi le champ en système » (Ibidem, p. 12).

Ici, dans cette anthologie qui considère le design comme un champ, la lecture que nous proposons ne cherche pas, à l’instar d’Eco, à fournir un modèle structurant la critique de design en système. Plus modestement, il s’agit, en procédant par induction, de (pro)poser les jalons d’une théorie de la critique de design. ↩ -

Georges Patrix, L'esthétique industrielle est un « service public », le 4 avril 1961. ↩

-

Georges Patrix, L’Esthétique et l’aménagement du territoire, 17 novembre 1961. ↩

-

Jacques Michel, Un sous-développement esthétique, 29 septembre 1969. ↩

-

Sur ce point, voir le livre de Jocelyne Le Bœuf, Jacques Viénot (1893-1959). Pionnier de l’esthétique industrielle en France, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Coll. Art & société, 2006. ↩

-

Marylène Delphis, Qui sont ces gens qui nous imposent leur goût avec tant de sûreté ?, 26 novembre 1979. ↩

-

Voir, pour mémoire, Stéphane Vial, Le Design, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2015, plus particulièrement le « Chapitre I-VI L’esthétique industrielle et le rôle de la France (1940-1960) ». ↩

-

Sur les Immatériaux, exposition qui interroge l’effet civilisationnel des nouvelles technologies, voir notamment : Album, Inventaire et Épreuves d’écriture, Paris, éditions du Centre Georges Pompidou, 1985 ; Les Immatériaux au Centre G. Pompidou : Étude de l'événement-exposition et de son public, Paris, Expo média, coll. « Cahier Expo média » (n^o^ 1), 1986 ; Les immatériaux 30 ans après : https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cbybgEd/rBoAMBd, consulté le 31 octobre 2021 ; Jean-Louis DÉOTTE, « les Immatériaux de Lyotard (1985) : un programme figural » : https://journals.openedition.org/appareil/797#quotation, consulté le 31 octobre 2021 ; Géraldine, SFEZ, « Les Immatériaux : (penser et) exposer l’envers de la matière », dans PAGÈS, Claire (dir.), Lyotard à Nanterre, Paris, Klincksieck, 2010. ↩

-

Cf. Philippe, LEJEUNE, Le Pacte autobiographique, Seuil, coll. Poétique, 1975. ↩

-

Yves, MICHAUD, « Design remplace Art », dans MICHAUD, Yves, Narcisse et ses avatars, Paris, Grasset, coll. 26, 2014, p. 36. Yves Michaud précise que le « triomphe du design est celui de l’esthétisation », la recherche d’un « état de bien-être, de bonheur et de plaisir global », dans un monde où tout doit être beau sans que l’on sache exactement ce que signifie la beauté. ↩

-

Voir la partie de cette anthologie consacrée aux « premiers résultats ». ↩

-

JOLLANT-KNEEBONE, Françoise, « Entretien avec Anne-Marie Fèvre », La critique en design. Contribution à une anthologie, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2003, p. 81-85 ; https://journal.dampress.org/words/jalons-pour-une-histoire-de-la-biennale-internationale-design-saint-etienne-5-entretien-avec-anne-marie-fevre, consulté le 5 novembre 2021. ↩

-

Pour un podcast de cette conférence, cf. https://youtu.be/5eLGSsSEqBg ↩

-

JOLLANT-KNEEBONE, Françoise, « Entretien avec Anne-Marie Fèvre », op. cit., p. 82. Il faudrait travailler cette question du portrait pour elle-même. Car, au sein de la catégorie portrait, on pourrait repérer plusieurs sous-rubriques. Le portait pris sur le vif, la nécrologie en forme de portait dialogué, voire de mise en abyme. Il en est ainsi de l’article intitulé Andrée Putman, noir sur blanc, publié le 21 janvier 2013. Dans cet article, Anne-Marie Fèvre écrit : « Les édifices de Putman sont des séquences de contes muets, écrivait dans la revue Intramuros la journaliste Sophie Tasma-Anargyros. Ils relatent un effacement, une disparition de quelque chose qui fut cependant et dont elle façonne la trace. » Mais elle ne manque pas de relayer la réponse d’Andrée Putman : « Créer un intérieur, c’est faire le portrait du propriétaire sans que cela se voie ! Et que cela soit indatable. » ↩

-

Ibidem. ↩

-

Anne-Marie Fèvre cite ces quelques lignes : « Pendant cinq ans, [déclare Matali Crasset] j'ai vécu une expérience professionnelle unique, dont j'ai eu du mal à faire le deuil. Un apprentissage industriel, technologique, un travail en équipe très riche. Et surtout, je pouvais imaginer des objets courants au service des gens. Mon rêve. » ↩

-

Alice Rawsthorn, « Prologue », dans Alice Rawsthorn, Design as an Attitude, Genève, JRP|Editions et Dijon, les Presses du réel, 2020. ↩

-

Alice Rawsthorn, Design as an Attitude, op. cit., p. 28-37. ↩

-

Ibidem, p. 57-65. ↩

-

Ibid., p. 15-26. ↩

-

Id., p. 65-75. ↩

-

Id., p. 75-85. ↩

-

Id., p. 86-95. ↩

-

Id., p. 129-141. ↩

-

Karl MARX, « XIe Thèse sur Feuerbach », dans MARX, Karl et ENGELS, Friedrich, L'Idéologie allemande, Paris, Éditions sociales, 1976, p. 4. ↩